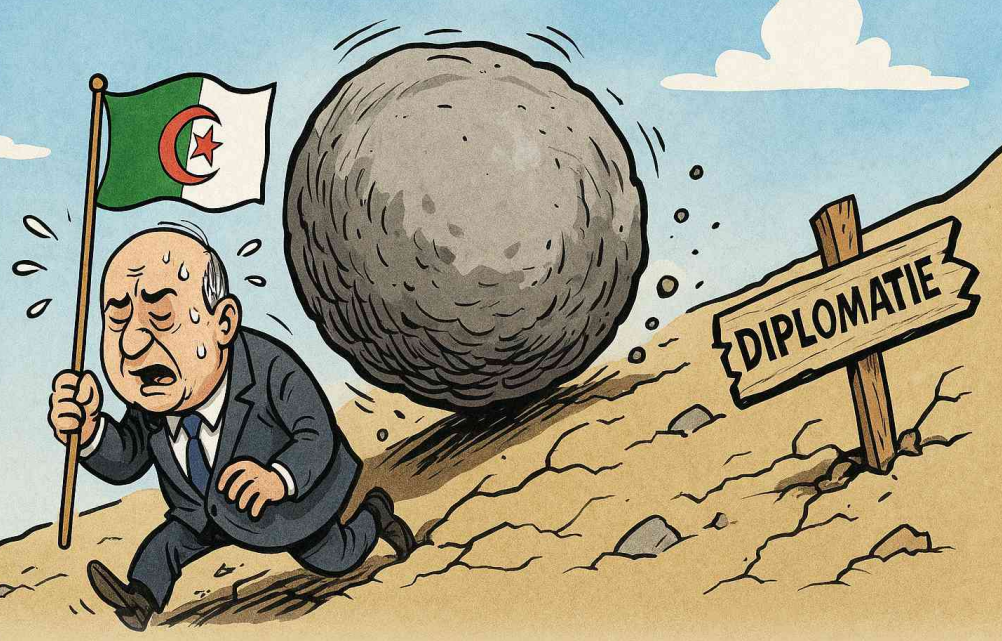

D’un côté, des vents glaciaux et imprévisibles venus d’Alger. De l’autre, la brise constante d’un Maroc patient et méthodique. Au centre, Paris ajuste ses voiles et choisit le courant le plus porteur. Le triangle Rabat-Alger-Paris n’a jamais été aussi déséquilibré.

Par D. William

On aurait pu croire que les récents efforts de rapprochement entre la France et l’Algérie allaient initier une période de calme plat sur la Méditerranée. Mais c’était sans compter sur la propension algérienne à transformer chaque incident en drame d’Etat, chaque désaccord en casus belli et chaque revers diplomatique en crise existentielle.

Le dernier épisode en date a tout d’un vaudeville politique. Un agent consulaire algérien arrêté en France dans une affaire de terrorisme présumé, et voilà qu’Alger, invoquant sa souveraineté bafouée, sort les grands moyens: douze fonctionnaires français sommés de quitter le territoire algérien.

C’est peu dire que la réaction est disproportionnée. De son côté, Paris hausse également le ton, mais maintient du bout des lèvres l’illusion d’un dialogue. Le président français Emmanuel Macron a ainsi ordonné, mardi, l’expulsion de douze agents consulaires algériens et rappelé pour consultations l’ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romatet. L’Elysée a dénoncé une «dégradation brutale» des relations bilatérales, tout en appelant Alger à «faire preuve de responsabilité». Au cœur de cette tempête, une cible toute désignée : Bruno Retailleau. Le ministre français de l’Intérieur, partisan affiché d’une ligne dure face à Alger, est accusé par les autorités algériennes d’avoir saboté les relations bilatérales. Le ministère algérien des Affaires étrangères l’a même qualifié d’adepte de «barbouzeries à des fins purement personnelles».

Mais pendant que Paris et Alger se crêpent de nouveau le chignon, Rabat consolide ses retrouvailles avec la France. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a reçu lundi 14 avril à Paris son homologue marocain Nasser Bourita, a réaffirmé avec clarté le soutien «intangible» de la France au plan marocain d’autonomie au Sahara.

«Le soutien de la France au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007, qui suscite un consensus international de plus en plus large, est clair et constant. Celui-ci constitue la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies», a-t-il indiqué. C’est d’ailleurs ce soutien affiché au Royaume sur le dossier du Sahara marocain qui avait, dès l’été 2024, mis le feu aux poudres entre Paris et Alger. L’Algérie, qui soutient les séparatistes du polisario, avait alors rappelé son ambassadeur à Paris, marquant le début d’une longue séquence de brouilles diplomatiques, entrecoupées de timides tentatives de réchauffement.

Le paradoxe algérien

Cette posture de la France ne laisse place à aucune ambiguïté. Et elle tombe au plus mauvais moment pour Alger. Car la reconnaissance explicite de la souveraineté marocaine sur le Sahara n’est pas une nouveauté en soi. Mais elle prend aujourd’hui une dimension symbolique plus forte, en pleine crise algéro-française. C’est une forme de message subliminal adressé à Alger : pendant que vous expulsez, nous on scelle une alliance. Pendant que vous grognez, on avance. Et que dire du contraste saisissant entre les deux relations ?

D’un côté, l’Algérie multiplie les postures martiales, les rappels d’ambassadeurs, les expulsions et les discours à l’emporte-pièce. De l’autre, le Maroc, sans se départir de sa réserve coutumière, renforce discrètement mais fermement son ancrage diplomatique avec Paris, consolide ses partenariats stratégiques et récolte les fruits d’une diplomatie constante, structurée et patiente.

Le paradoxe est là : l’Algérie, qui aime à se présenter comme le parangon de la souveraineté intransigeante, se retrouve aujourd’hui isolée et embourbée dans ses contradictions. Elle rompt avec le Mali, se fâche avec le Niger et le Burkina faso, se ferme aux initiatives françaises et s’enfonce dans un isolement dont elle semble ne plus pouvoir (ou vouloir) sortir. Même l’ONU s’en inquiète, et souligne, avec des mots feutrés mais fermes, l’absence de progrès dans les relations algéromarocaines.

Et pendant ce temps, le Maroc avance, presque imperturbable. Il consolide son soutien à l’ONU, bénéficie d’un consensus international croissant sur son plan d’autonomie, renforce sa coopération avec les Etats-Unis et l’Europe… Le tout, sans triomphalisme aucun. Alors, la question se pose : que reste-t-il, aujourd’hui, de la diplomatie algérienne ? Un discours défensif, des postures enflammées et une nostalgie tenace d’un rôle régional que plus personne ne lui reconnaît. Elle voulait incarner la voix du Sud, elle ne parle plus qu’à elle-même. Elle voulait jouer les médiateurs au Sahel, elle en est exclue. Elle cultive une hostilité outrancière envers le Maroc, elle se retrouve à commenter ses succès à travers des communiqués rageurs.

C’est triste. C’est également révélateur d’un fait : le pouvoir algérien semble avoir besoin de l’escalade comme oxygène. C’est ce qui l’aide à maintenir une forme de cohésion interne, dans un pays traversé par les doutes, les frustrations sociales et les envies d’ailleurs. La diplomatie y devient un outil de politique intérieure : on expulse, on condamne, on s’indigne et on cherche des boucs émissaires pour mieux détourner l’attention de l’opinion publique.

Bref, la diplomatie algérienne accumule déboires et ruptures. Tout le contraire du Maroc qui consolide ses alliances internationales. Et Paris, en bon stratège, a compris que les bons partenaires ne se signalent pas dans des éclats de voix diplomatiques, mais dans leur constance, bien loin du vacarme. A ce jeu-là, il semble que la diplomatie marocaine ait pris un coup d’avance. Et qu’Alger, elle, tourne un peu à vide… à force de tourner en rond.