100 jours après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les bombes pleuvent toujours sur Kharkiv, les missiles font des ravages à Soumy et les Ukrainiens prient pour une trêve de Pâques respectée.

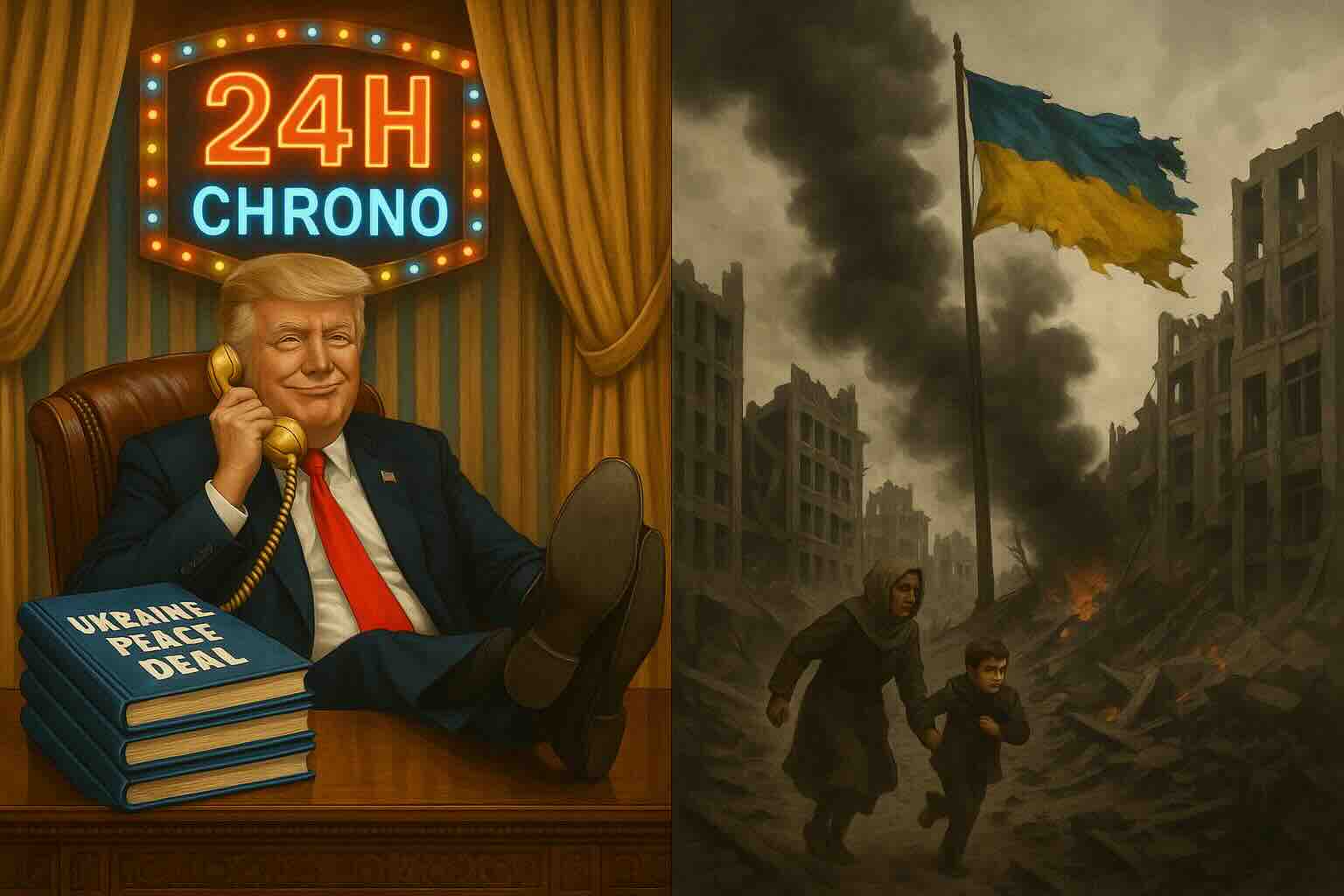

L’ancien président redevenu président avait pourtant promis de mettre fin à la guerre en Ukraine «en 24 heures». C’était dit. C’était répété. C’était martelé. Avec cette assurance trumpienne inimitable.

«C’est simple, je prends un téléphone, j’appelle Poutine et Zelensky, je les réunis, et en 24 heures c’est réglé». Voilà ce que lançait fièrement le candidat Trump en campagne, comme s’il parlait d’un deal immobilier.

Mais la réalité s’est vite imposée comme une mauvaise publicité. Trois mois de négociations, trois visites de son envoyé spécial Steve Witkoff à Moscou, une trêve sur les infrastructures énergétiques aussitôt violée et une promesse de paix transformée en menace de retrait.

«Si, pour une raison ou une autre, une des deux parties rend les choses très difficiles, nous dirons simplement : "vous êtes stupides, vous êtes des imbéciles, vous êtes des gens affreux", et nous passerons notre tour», a récemment lancé Trump à la presse, dans une démonstration toujours aussi nuancée de diplomatie.

Dans le sillage de ces propos, Marco Rubio, son secrétaire d’Etat a mis les pieds dans le plat : «nous devons déterminer si la paix est faisable. Si ce n’est pas le cas, il faudra passer à autre chose. Les Etats-Unis ont d’autres priorités». Une phrase lourde de sous-entendus.

Il faut dire que l’administration Trump, depuis janvier, donne l’impression d’un désintérêt croissant pour le conflit. Washington a voté contre deux résolutions onusiennes dénonçant l’agression russe.

Le rapprochement avec le Kremlin est tangible, assumé et même revendiqué. Pendant ce temps, les Ukrainiens tombent sous les bombes.

Alors non, Donald Trump n’a pas mis fin à la guerre en 24 heures. Ni en 100 jours. Et il est peu probable qu’il y parvienne tout court.

Parce que la guerre, ce n’est pas un spectacle qu’on annule faute d’audience ou de spectateurs. Ce n’est pas une négociation de contrat immobilier. Ce n’est pas un tweet. C’est un engrenage complexe, nourri d’intérêts géopolitiques et de rancunes historiques.

Et ce n’est pas en traitant les belligérants d’«imbéciles» qu’on les convaincra de déposer les armes.

Trump avait promis la paix. Il récolte l’impuissance. Peut-être finira-t-il par accuser Zelensky d’avoir mal écouté ses conseils. Peut-être reprochera-t-il à Poutine de ne pas comprendre l’anglais. Ou peut-être dira-t-il, comme il l’a écrit cette semaine : «La guerre entre la Russie et l’Ukraine est la guerre de Biden, pas la mienne».

Voilà qui est bien commode.

F. Ouriaghli